Conseils de l'expert

La pratique du réemploi, pluriséculaire, se renouvelle aujourd’hui.

Pourquoi faut-il réemployer ?

Réemployer des matériaux évite d’en fabriquer des neufs, économisant notamment l’énergie pour les fabriquer. La déconstruction, puis l’entreposage temporaire sur des plateformes dédiées constituent un écosystème que la Région Bourgogne-Franche-Comté encourage. Cette collectivité se met en mouvement à l’échelle locale pour multiplier les démarches de réemploi, ce qui permet de réduire l’impact du secteur du bâtiment.

Un réseau piloté par le Pôle Énergie de BFC

Depuis deux ans, un groupe d’échanges rassemble 220 acteurs œuvrant tous dans le réemploi. Ce groupe se réunit pour échanger dans l’idée de :

- Faire connaitre la place pour les matériaux de réemploi dans le monde industrialisé ;

- Échanger sur la façon dont le réemploi nourrit la pratique de l’architecte ;

- Mettre en valeur les ressources régionales ;

- Partager les actualités sur les démarches de réemploi ;

- Partager les recherches sur les matériaux de réemploi et faire connaître les gisements disponibles en indiquant la localisation du matériau proposé ou le chantier destinataire du matériau recherché ainsi que la date de mise à disposition ou de mise en œuvre du matériau.

Comment mettre en œuvre des matériaux de réemploi ?

Un diagnostic préalable permet de caractériser la qualité des matériaux potentiellement réemployables. Les équipements ou matériaux sont signalés sur les réseaux de communication du secteur d’activités du bâtiment pour les proposer et leur donner ainsi une seconde vie.

Aussi, le réemploi gagne du terrain pour les déconstructions et réhabilitations de complexes immobiliers. Alors, tous les acteurs se coordonnent lorsqu’un immeuble est en voie d’être déconstruit en fonction des besoins d’équipement. Par exemple, les murs en béton peuvent devenir le sol d’un parc.

Besançon et l’Arsenal : un chantier pionnier

Dans le Doubs, c’est le chantier de l’Arsenal à Besançon qui représente le véritable premier pas dans la valorisation du réemploi. Un bâtiment destiné à accueillir des étudiants a porté cette démarche. Un travail de sensibilisation a été mené pour convaincre les différents partenaires : financeurs, usagers, bureaux de contrôle et assurances. Le maître d’ouvrage s’est appuyé sur des spécialistes pratiquant le réemploi pour déconstruire avec soin le “bâtiment N”. Ce chantier a été relevé en dessins par l’une des architectes qui travaille au sein de l’association HôpHôpHôp occupant une partie du site de l’Arsenal.

La recyclerie du Bélieu : un projet innovant

Ce projet ambitieux est conçu pour promouvoir une gestion responsable des ressources et encourager une économie locale plus vertueuse. Le programme porté par Préval, la communauté de communes du Val de Morteau et celle du Plateau du Russey permet de répondre à la nécessite d’équiper le territoire d’une nouvelle déchèterie. Cela regroupe une matériauthèque afin de collecter, réparer et revendre des objets du quotidien, des ateliers de valorisation et un espace pédagogique dans une logique de complémentarité et de création de nouvelles coopérations. D’ailleurs, le bâtiment a été construit presque entièrement avec du bois scolyté ! Tant la construction du bâtiment que le projet s’inscrivent dans une démarche de transition écologique. L’isolation proposée par l’architecte est en paille, la première pierre de ce pôle dédié au réemploi est donc une botte.

Une conclusion provisoire

La prise de conscience des acteurs de la construction vis-à-vis de l’impact considérable de ce secteur d’activités les mène vers la démarche de réemploi. Le secteur du bâtiment développe des initiatives pour proposer de nouvelles solutions qui privilégient la déconstruction : filières d’offre de matériaux, plateformes logistiques physiques et numériques. La démarche de réemploi ne demeure donc qu’à ses prémices…

Pour aller plus loin :

- Le point de vue de la Fédération Française du Bâtiment.

- Webinaire sur les déchets du bâtiment : entre réduction et bonne valorisation dans le cadre du cycle de webinaires sur le changement climatique, la transition écologique et l’éco-conditionnalité : les enjeux et les solutions organisé parla Région Bourgogne – Franche-Comté.

Vous pourriez également être intéressé

Architecture, patrimoine et création

"Architecture, patrimoine et création" - Exposition itinéranteLe patrimoine témoin de…

Nouvelle exposition “L’architecte ne mord (presque) pas”

Du 12 janvier 2024 au 12 avril 2024 / De 9h à 12h et de 14h à 17hMaison de l'habitat du…

Habiter autrement

"Habiter autrement" - Une exposition itinérante La maison individuelle a de fortes…

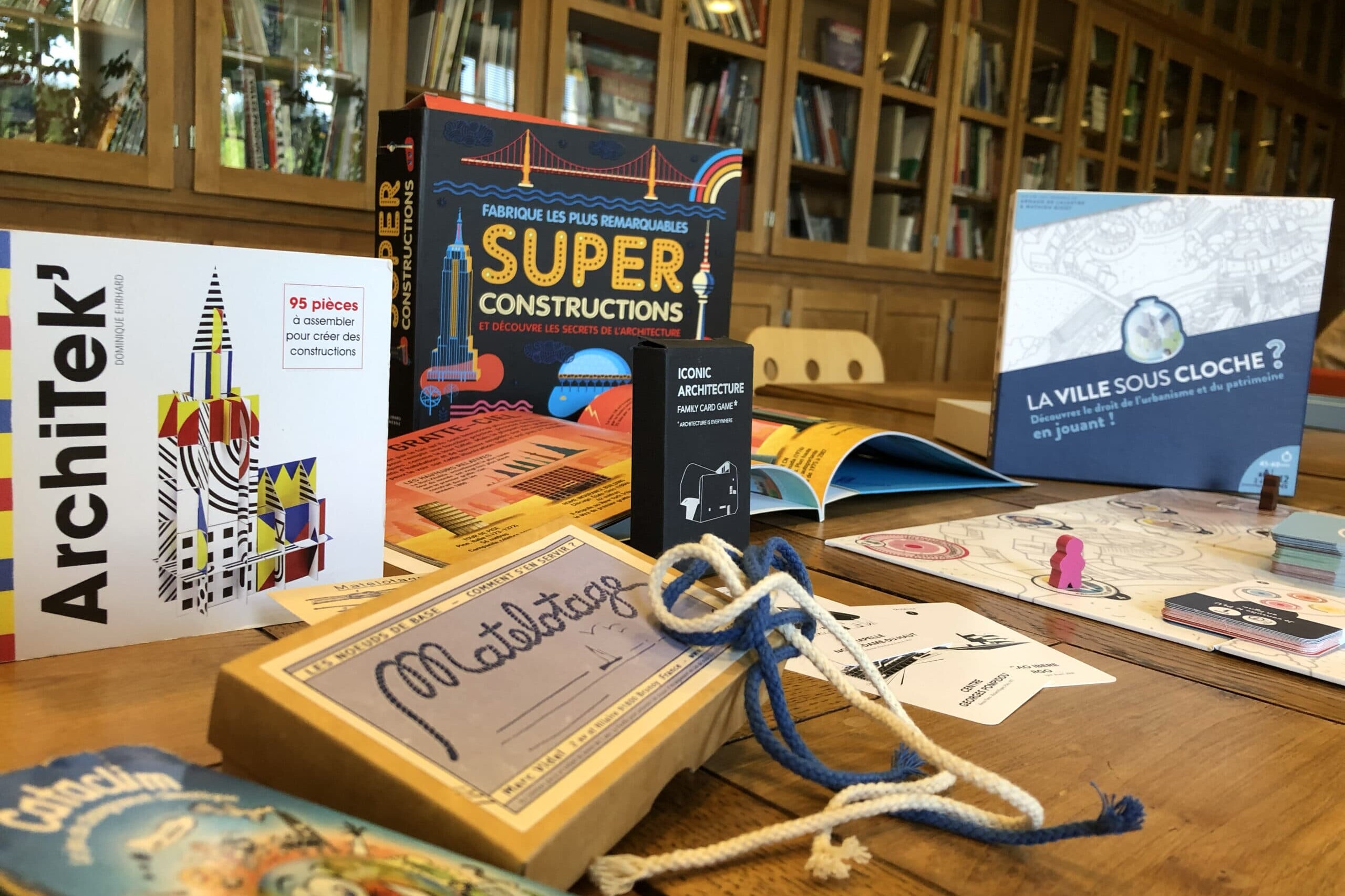

Archi-jeux : découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en famille !

Mardi 29 avril de 14h à 17h1 chemin de ronde du fort Griffon, BesançonUn soupçon de…

Connaître Le Corbusier

"Connaitre Le Corbusier" - Exposition itinéranteRéalisée à l’occasion du centenaire de Le…